Berliner Silberstreif am Horizont?

Leistungssportgedanken auch im Koalitionsvertrag: Ein Positionspapier mit Perspektiven. Kommentiert von Rüdiger Barney (Originalabdruck: Berliner Zeitung)

[ALLGEMEIN | GESELLSCHAFT]

Von: Rüdiger Barney

Allzugern würde man doch von Fortschritten berichten dürfen, wenn es um den deutschen Leistungssport geht – vielleicht zumindest in Berlin? Man wird sehen!

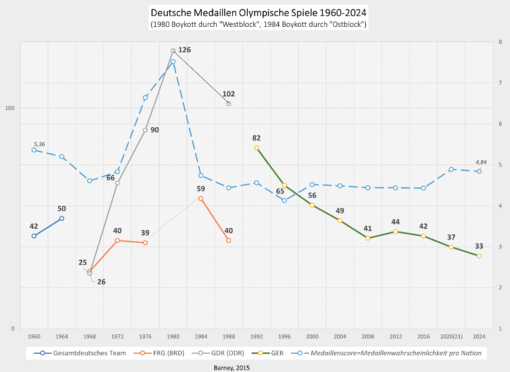

Das Abschneiden unserer Olympioniken in Paris 2024 kann zunächst nur als großes Malheur bezeichnet werden. Der Abfall der Medaillenausbeute von 82 (Barcelona 1992) auf nunmehr 33 wirkt noch dramatischer, wenn man die Aufstockung der Entscheidungen in Betracht zieht. Das Team Berlin, vertreten durch 69 Athletinnen und Athleten (ohne Paras), errang fünf Medaillen und konnte damit nicht zu einer Verbesserung der deutschen Bilanz beitragen.

Den Absturz verarbeiten

Der bis dahin stets überdurchschnittlich positive Berliner Anteil am deutschen Gesamtergebnis, mit einem Hoch in Rio, fiel in Paris auf ein historisches Tief. Medaillen gab es im Rudern, Kanu und Schwimmen. Am anderen Ende konnten sich einige Sportarten nicht einmal mehr unter den ersten zehn Plätzen positionieren: Golf, Rhythmische Sportgymnastik, Judo, Surfen, Segeln. Da muss die Frage erlaubt sein, wieso es in der traditionsreichen Sportstadt so weit kommen konnte – und wie wir nun weitermachen wollen, auch im Hinblick auf eine eventuelle Olympiabewerbung 2036 oder 2040.

Natürlich kann die Berliner Situation nicht losgelöst von der Struktur und den Problemen des deutschen Leistungssports gesehen werden. Dazu gehört die Nachwuchsförderung auf den Prüfstand. Da gibt es in der Verantwortung des DOSB und der Fachverbände durchaus etliche Programme zur Entdeckung von Talenten. Viel zu viele Sportlerinnen und Sportlern allerdings scheitern in der Übergangsphase vom Jugendlichen- zum Erwachsenenbereich und dann im internationalen Vergleich. Trotz des Angebotes an den Eliteschulen des Sports und den Hilfen der Laufbahnberater an den Olympiastützpunkten existiert eine Kluft zwischen sportlicher und akademischer Ausbildung, in der die Entscheidung zwischen der weiteren schulischen Ausbildung und der sportlichen Karriere viel zu oft ansteht. Vor allem weniger populäre Sportarten bieten da keine auskömmliche Lebensperspektive.

Die Eliteschule des Sports kann helfen

Davon gibt es in Deutschland über 40 Bildungseinrichtungen, in Berlin derer drei in Hohenschönhausen, Köpenick und Charlottenburg. Diese Schulen, die überwiegend die Nachfolge der Kinder- und Jugendsportschulen der DDR antraten, haben erklärtermaßen den Auftrag, Schule und Leistungssport kompatibel zu gestalten und dabei die späteren Medaillengewinnerinnen und -gewinner auf internationalem Parkett zu entwickeln und zu fördern. Inwieweit sie dieser Aufgabe gerecht werden ist schwer zu beurteilen, da es eine gezielte Untersuchung von Entwicklungen und Erfolgen der Alumni dieser Schulen nicht gibt – eine solche wäre dringend angebracht und notwendig. Verbunden ist dies auch mit der Frage, inwieweit diese Schulen ihrer Aufgabe gerecht werden, in Kooperation mit den Sportorganisationen Talente umfassend zu sichten und nachhaltig zu fördern. Lange war dies in der DDR alleinige Aufgabe der Sportorganisationen. Aber fast 40 Jahre später muss festgestellt werden, dass dies – schon lange – so nicht mehr funktioniert. Nicht nur, aber auch die drei Berliner Eliteschulen des Sports leiden seit über zehn Jahren unter Schülermangel und am Zuspruch der potenziellen Elternschaft. Da muss etwas geschehen!

Der Landessportbund Berlin verzeichnet immer neue Rekordmitgliederzahlen, doch der Leistungssport scheint davon nicht zu profitieren. Verein, Verband und Olympiastützpunkt sind in Berlin gut aufgestellt, und der LSB hat ein Kompetenzzentrum zur Betreuung der Sportvereine gegründet. Überraschend jedoch ist, dass die Eliteschulen des Sports, die seit den 2000er-Jahren bestehen und staatlich hochsubventioniert sind, kaum in der öffentlichen Diskussion oder etwa in der Evaluation der Pariser Ergebnisse erwähnt werden.

Sportpolitisch stärker agieren

Es ist auch bemerkenswert, dass die Berliner Sportszene die enttäuschende Pariser Bilanz kaum thematisiert. Berlin, mit dem größten Olympiastützpunkt und der größten Sportschule Deutschlands, stellt sich gerne als sportliches Aushängeschild dar – doch eine Aufarbeitung bleibt aus. Ohne Evaluation keine Erneuerung. Der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen im Abgeordnetenhaus ist es zu verdanken, dass das Thema überhaupt öffentlich diskutiert wird. Ihr Antrag „Leistungssport fördern, aber richtig: Zukunft der Berliner Eliteschulen des Sports“ vom Oktober 2024 führte zu medialer Aufmerksamkeit. Kritisiert wurde u.a., dass trotz hoher Kosten keine Evaluation der Eliteschulen erfolgt und somit ein finanzieller Schaden für das Land Berlin entsteht. Der Antrag belegte mit Fakten den problematischen Zustand des Berliner Leistungssports. So besuchten von den Medaillengewinner*innen aus Paris nur wenige eine Eliteschule – einige entschieden sich für reguläre Gymnasien, die offenbar ausreichend förderten. Besonders die mangelnde Innovationsbereitschaft der drei Eliteschulen stieß auf Kritik. Die Forderung, die Schulen an einem Standort zusammenzulegen, führte allerdings zu einer gewissen Schnappatmung im schulpolitischen Sportbetrieb. In der Sportausschusssitzung selbst jedoch herrschte wieder Selbstzufriedenheit. Die Schulleitungen lobten ihre Einrichtungen, während es an Selbstkritik mangelte. Die Bildungsverwaltung zeigte sich unvorbereitet: Auf die Frage nach einer Evaluation verwies man lediglich auf einen regelmäßigen Austausch und die Schulinspektion. Der sportpolitische Sprecher der SPD übertraf dies noch, indem er die Debatte als Ausdruck „grundsätzlich leistungsfeindlicher Haltung“ der Grünen abtat – als hätte Paris nicht stattgefunden. CDU, LINKE und AfD stimmten kommentarlos mit ein. Die Sitzung blieb ergebnislos.

Gerade in Zeiten knapper Kassen ist es schwer zu begründen, warum weiter in wenig erfolgreiche Spezialschulen investiert wird. Die Diskussion muss geführt werden – auch wenn sie unbequem ist. Und auch wenn die besondere Rolle der Sportschulen berücksichtigt werden sollte, bleibt die Frage: Warum lernen 15 bis 20 Sportkinder in kleinen Klassen, während eine Brennpunktklasse im Wedding mit 30 Kindern umgehen muss?

Gesetzgeber, Parteien und Interessenverbände ermutigen

Das Sportfördergesetz von 1970 regelt zentrale Elemente des Leistungssports: Talentförderung, Trainerausbildung, Sportstättenbau – und auch die vielbeschworene „Duale Karriere“. Seit Jahren fordern der DOSB und andere Akteure eine Reform. Ein neuer Entwurf wurde Ende 2024 zwar vom Bundeskabinett beschlossen und in den Bundestag eingebracht – aber nicht verabschiedet. Das Gesetz ist vorerst gescheitert. Die Hoffnung ruht nun auf der nächsten Legislatur.

Ein Blick in die Wahlprogramme zum 21. Bundestag zeigt: Nur CDU/CSU setzen sich umfassend mit Leistungssport auseinander. Sie wollen die Talentförderung stärken, Trainer besserstellen, duale Karrieren ausbauen – und die Sportpolitik gleich ins Kanzleramt holen. Die SPD widmet dem Thema eine halbe Seite: Reformfortsetzung, bessere Bedingungen für Athleten und Trainer. Die FDP plant eine zentrale Bündelung der Fördermaßnahmen. Linke, BSW und AfD schweigen. B‘90/Grüne erwähnen immerhin Transparenz und Athletenschutz – aber auch nur am Rande. Allerdings hebt der neue Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD vom April 2025 durch die Einrichtung eines Staatsministeriums für Sport und Ehrenamt auch den Spitzensport auf eine neue Ebene. Man darf gespannt sein, wie sich etwa die dort angekündigte – dringend notwendige – Verbesserung der Rahmenbedingungen von Trainerinnen und Trainern gestaltet. Was auffällt:

Der Begriff „Eliteschule des Sports“ taucht in keinem der Programme auf – als gäbe es diese Institution gar nicht. Ernüchternd.

Auch Interessenverbände melden sich zu Wort. Der Verein „Athleten Deutschland e.V.“ etwa sieht die Sportnation auf dem absteigenden Ast. Die Forderungen: mehr Mittel, bessere Trainerbedingungen, stärkere Athletenrechte, Reform der Stützpunktsysteme – und ein Staatsminister für Sport im Kanzleramt. Aber auch hier: Kein Wort zu den Eliteschulen.

In diesem Klima überrascht es kaum, dass auch die Berliner Eliteschulen ein Schattendasein führen. Der Bekanntheitsgrad ist niedrig, die alljährliche „Berliner Talentiade“ des Landessportbundes wirkt nicht ausreichend. Und von den Schulen selbst kommt wenig Initiative in Sachen Schülerwerbung. Die Folge: Konstant enttäuschende Anmeldezahlen. Wer Kinder für den Leistungssport gewinnen will, muss sich sichtbar und attraktiv präsentieren. Derzeit gelingt das nicht.

Reminiszenz als Ansporn

In der Krise lohnt manchmal der Blick zurück: Die deutsche Sportgeschichte ist reich an Erfolgen – und voller Lehren für die Gegenwart. Vom vereinten Olympiateam 1960/1964, über die Ära der getrennten Mannschaften, bis zum Team des wiedervereinigten Deutschlands 1992 prägte Deutschland das internationale Sportgeschehen maßgeblich mit.

Besonders eindrucksvoll: Die Erfolgsspur des DDR-Sports nach den „Leistungssport-beschlüssen“ von 1969, die ein besonders erfolgreiches DDR-Team bei den Spielen beim „Klassenfeind“ in München zum Ziel hatten. Die Förderung ausgewählter, besonders medaillenversprechender Disziplinen machte die DDR zur zweitstärksten Sportnation der Welt – mit 126 Medaillen in Moskau 1980. Zum Vergleich: Die Bundesrepublik holte 59 Medaillen in Los Angeles, die DDR 102 in Seoul 1988 – das letzte Mal getrennt. Die erstaunlichen sportlichen Erfolge der kleinen DDR waren eben nicht nur auf die gezielte Abgabe leistungssteigernder Substanzen, sondern auch auf ein streng durchorganisiertes Sichtungssystem, auf eine engagierte, lückenlose Beobachtung der Talente und auf eine gezielte Förderung an den Kinder- und Jugendsportschulen und deren Renommee zurückzuführen. 1992 trat erstmals das wiedervereinte Deutschland an – mit 82 Medaillen. Seitdem sinkt die Ausbeute stetig. Der Tiefpunkt: Nur 33 Medaillen bei Olympia 2024 in Paris. Und das trotz gestiegener Medaillenwahrscheinlichkeit pro Nation (von 4,44 auf 4,84). Was folgt daraus? Wer übernimmt Verantwortung – und wer packt die Herausforderung mit Entschlossenheit an? Der Blick zurück darf nicht nur nostalgisch stimmen – er sollte auch Antrieb sein.

Ein Schweif am Horizont

Eines vorweg: Als langjähriger Schulleiter einer Eliteschule des Sports kenne ich die Herausforderungen junger Leistungssportlerinnen und -sportler aus nächster Nähe. Ihre Disziplin und ihr Durchhaltevermögen verdienen höchsten Respekt – unabhängig vom Medaillenspiegel von Paris. Aber genau deshalb sage ich: Sie verdienen mehr als den Verwaltungsstillstand, den sie aktuell erleben. Sie verdienen ein Management, das Mut zeigt, Innovation nicht fürchtet und auf ein „business marketing system“ zusteuern sollte.

Die gute Nachricht: Bewegung ist in Sicht.

Beim Landessportbund Berlin formiert sich Neues, und auch zwei Berliner Eliteschulen senden erste, hoffnungsvolle Signale. Endlich soll etwa das starre Ausschulungsprinzip beim Sportausstieg fallen – ein längst überfälliger Schritt. Künftig soll ein eigenes Curriculum mit sportlicher Grundausrichtung und Fokus auf Sportmanagement greifen – ein Vorschlag, der seit zehn Jahren in der Warteschleife hängt. Warum nicht weiterdenken? Ein ergänzender Schwerpunkt etwa im Bereich MINT könnte den Schulen neue Attraktivität verleihen und den jungen Menschen ihre Zukunftsperspektiven jenseits des Sports erweitern.

Fazit: Es tut sich etwas. Noch ist es ein Schweif am Horizont – aber er leuchtet in die richtige Richtung.

1948 in Cuxhaven geboren, studierte er nach dem Abitur Mathematik, Erdkunde und Sport an der Universität Göttingen. Nach erstem Staatsexamen und Referendariat unterrichtete er an verschiedenen Berliner Schulen. 1996 wurde er Schulleiter einer Gesamtschule, die er zu einer Eliteschule des Sports und Fußballs ausbaute und langjährig auch leitete. 2013 folgte die Pensionierung. 2018 promovierte Barney zum Thema „Kinder- und Jugendsportschulen der DDR“ mit „magna cum laude“. Barney ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und zwei Enkelkinder.

One thought

Leider heutzutage ein unsicheres Unternehmen

Es fällt schwer, einem so erfahrenen Lehrer wie Herrn Barney

noch eine andere Perspektive (lat. ´per aspicere` heißt auf deutsch:

einen Anblick bzw. einen Durchblick gewinnen) anzubieten bzw. zu nennen.

Doch mache ich als ebenfalls Sport (in Tübingen, Heidelberg und Freiburg/Br.) studierter Mensch die Erfahrung, daß die Bürger in Deutschland mittlerweile ganz bewusst

Schmerz empfindlicher geworden sind – und ohne körperliche Schmerzen und damit Grenzen zu überwinden, gibt es keinen Leistungssport. Nun heißt dies nicht zugleich,

daß die Menschen hierzulande weichlicher geworden sind. Wer Zahnschmerzen gehabt hat, weiß was ein Mensch bereit ist, an Schmerzen auszuhalten !

Doch leben wir alle – ob wir es wollen oder nicht – zu allererst in einer industriellen Leistungsgesellschaft, wo wir unsere Arbeitskraft verkaufen und anbieten müssen. Um dies so gut es geht zu tun, gehen ja auch nicht gerade wenige Menschen in Fitness-Center groß und klein.

Sie sind bereit zu schwitzen und ein gesundes Körper-Gewicht zu halten – incl. entsprechender Ernährung. Doch sehen sie bzw. wir genauso, daß die Beiträge zu den kranken- und Pflegekassen immer weiter steigen, und zugleich die Krankenkassen

oder auch die sich selbst so bezeichnende ´Gesundheitskasse` AOK dafür immer weniger Leistungen auszahlt (siehe wiederum die Zahnbehandlungen).

Wer sich heute schon auf dem Sportfeld im Amateurbereich verletzt, weiß ein ´Lied` davon zu singen, was es heißt, stundenlang in Notaufnahmen herumzusitzen und dann nicht selten von einem (Fach-)Arzt zum anderen weitergereicht zu werden. Egal ob selbständig oder nicht, der Chef wird die Krankmeldung am anderen Tag wenig goutieren und dem Mitarbeiter klar machen, daß er ihn so schnell wie möglich wieder an seinem Arbeitsplatz zurückhaben will – zumal er ihm signalisiert, daß er kaum Verständnis dafür hat, sich bei einem Fußball- (oder Handball-, Basketball- u.ä. Mannschafts-Spiel, beim Tennis oder in der Leichtathletik auf solch unterem Niveau derart angestrengt hat, daß er mglw. wochenlang zu Hause bleibt oder eingeschränkt arbeitsfähig ist.

Und wenn dann die Verletzung sich nicht gleich ganz kurieren lässt, und neben der Arbeit noch weitere Termine und ´Training` beim Physiotherapeuten anstehen, fragt sich auch der Amateursportler – egal ob alt oder jung – was ihm letztlich seine sportliche Freude für´s alltägliche Leben bringt und gebracht hat.

Ebenso kommt es ja häufig vor, daß Folge- aus Erstverletzungen nicht ausgeschlossen sind. Diese können sogar noch viele Jahre später, v.a. im Alter ab 40 Jahren aufwärts auftreten, wenn das lädierte Knie, der Meniskus oder die angerissene Sehne sich plötzlich meldet und es erst recht unter das Operations-Messer geht. Dann wird da und dort auch schon mal vom Arzt vorgeschlagen, vorzeitig in Rente zu gehen, freilich mit finanziellen Abschlägen, oder ´im besten Fall` den Arbeitsplatz zu wechseln, einen ruhigeren (meist bewegungsärmeren) zu wählen.

Jedem wachsamen Menschen dämmert, daß die Sünden der Jugend im Sport im Beruf und im Alter keine freudigen mehr sind. Und um diese zu büssen, es ganz ´schön` teuer werden kann. Ganz abgesehen davon hat die Zahl der Leistungssport-Veranstaltungen vor allem auch mit dem früher hehren und sehr attraktiven Prädikat ´olympisch` (nicht zuletzt durch die Bestrebungen des Internationalen Olympischen Komitées selbst, mit seinem Ideal und Ziel ” für eine bessere Welt beitragen” zu können und wollen, ohne zu definieren, wie diese bessere Welt eigentlich aussehen soll) derart zugenommen, daß der Verschleiß der Sportler-inn-en immer größer und schneller wird, und der dabei gewonnenen Erfolg, der Titel bzw. die Medaille immer rascher in Vergessenheit gerät. Der Sportbetrieb frisst seine Kinder.

Comments are closed.